O love! O love! In the convulsions, in the coffin,

I'll be on guard — entice — worry — and tear.

Not in the snow mound of the coffin, nor a snow mound

Of cloud, I will part with you, O my dear.

And not for this are given to me gorgeous

Two wings that weight upon my heart would lie.

Pathetic village of the eyeless, voiceless,

And swaddled I will never multiply.

No, I wheedle the arms! Your sturdy body

From out your cloth I'll beat out with one blow,

Death! For a thousand kilometers all around

The wood is burned and melted is the snow.

And if I'd let you drive me to the churchyard —

Pressing the shoulders, and the wings and knees —

It is so that, laughing over the ashes,

I'll rise like poem — or bloom like a rose!

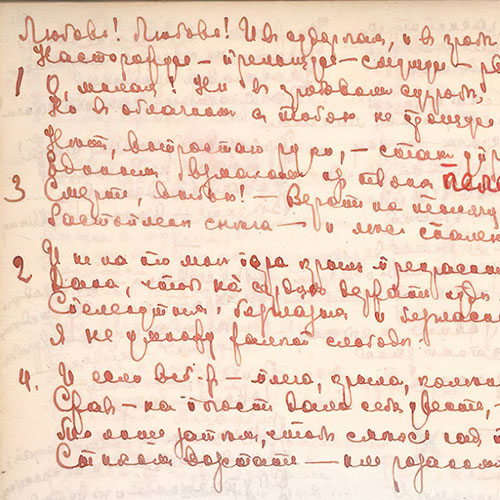

Любовь! Любовь! И в судорогах, и в гробе

Насторожусь — прельщусь — смущусь — рванусь.

О милая! Ни в гробовом сугробе,

Ни в облачном с тобою не прощусь.

И не на то мне пара крыл прекрасных

Дана, чтоб на сердце держать пуды.

Спеленутых, безглазых и безгласных

Я не умножу жалкой слободы.

Нет, выпростаю руки, стан упругий

Единым взмахом из твоих пелен,

Смерть, выбью!— Верст на тысячу в округе

Растоплены снега — и лес спален.

И если все ж — плеча, крыла, колена

Сжав — на погост дала себя увесть, —

То лишь затем, чтобы, смеясь над тленом,

Стихом восстать — иль розаном расцвесть!