You’ve departed,

as they say,

to another world.

Emptiness. . . .

Fly on,

with stars colliding.

No money to collect.

No beershops.

In a word —

Sobriety.

No, Esenin,

this is not a sneer.

No chortles in my throat,

but a lump of woe.

A sagging bone-bag

in my vision

you appear,

red runnels

from your slashed-up wrist-veins flow.

Stop,

leave off!

Are you in your right mind?

To let your cheeks be smeared

with deathly lime?

You,

who’d pull off pranks

of such a kind

that no one

could have matched at any time!

Why?

What for?

There’s really no accounting.

Critics mumble,

it was all because

this and that —

but chiefly poor class-contact

which resulted

in too much strong drink,

of course.

“Had lie given up

bohemians

for the class

it’d influence him,

he’d have less time for fights. . . .”

But that class —

you think it slakes its thirst

with kvass?

Yeah —

the class —

it doesn’t

mind a booze

on pay-day nights

If, they say,

he had been supervised

by someone “at the post”

he’d have got

a lot more gifted

as to content.

He’d have written verse

as fast as prose

(long-drawn-out and dreary as Doronin). . . .

But if some such thing had happened,

I should think

you’d have done it —

slit your wrist-veins —

long before.

I’d rather,

if you ask me,

die of drink

than be bored to death

or live a bore.

Whether it was boredom

or despair

neither you

nor penknife

can explain.

Maybe,

had there been some ink

in the Angleterre

there’d have been no cause

to slit a vein.

Imitators jumped at it —

encore!

Dozens hurried

to repeat the bloody deed.

But, listen,

why increase

the suicidal score?

Better make more ink

to meet the need!

His tongue’s now locked

between his teeth

forever.

To bandy words

is just a shame

and waste of breath.

The people,

that supremest language-weaver,

has lost a lusty

young apprentice

with his death.

So now

they bring along

funereal scrap,

verses

scarce rebotched

since the last decease,

and line the grave

with lines

obtuse and drab.

Is that the homage

that a poet should receive?

Although the monument

that you deserve

has not been cast —

where is it,

ringing bronze

and hard-grained granite? —

The drain of memory’s

already thick with dust;

remembrances

and dedications

set upon it.

Your name

is being snivelled

into hankies.

With your words

maestro Sobinov

hanky-pankies

and trills

beneath a stillborn birch,

as if he’d die,

“Oh not a wo-o-ord,

my friend,

ah, not a si-i-igh!”

Bah!

I’d like to talk

a bit more briskly

with that selfsame

Leonid V. Loengrinsky!

I’d stand up in their way,

a thundering brute:

How dare you mumble verse

like cows chew cud?”

I’d deafen them —

I’d whistle and I’d hoot:

“Your blank-blank mother,

grandmother,

your blinking soul and God!”

So all the giftless scum

skedaddle off to hell,

flapping

their inflated

jacket-skirts,

so P. S. Kogan

should go scattering

pell-mell,

piercing

all he meets

with whisker-darts.

Riff-raff

hasn’t scarcened much

as yet.

There’s lots to do,

so hurry, mates,

along.

Life must first

be thoroughly reset,

rebuilt —

remade —

and only then extolled in song.

These days —

they are a little hard

upon the pen.

But tell me,

cripples,

cripplesses,

if it please you,

whoever of the great ones,

where and when

chose paths

that were both better-trod

and easier?

Words

command and muster

human strength.

March!

Let time explode like gunshells,

far behind,

so that back to the old days

the wind should fling

only hairscraps,

twisted up and twined!

It isn’t much equipped for merriment,

our world.

Let’s wrest joy

from the grips

of a future day!

Dying

in this life

is not so hard.

Building life

is harder,

I daresay.

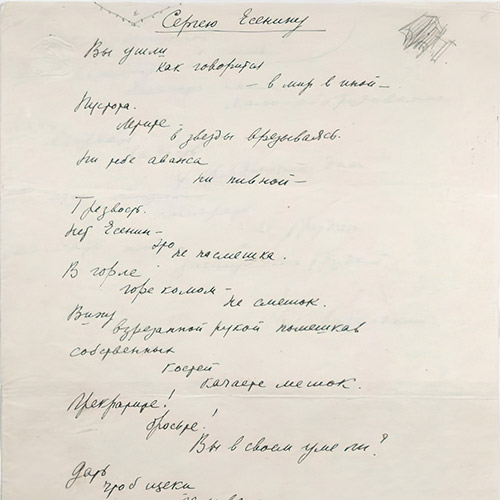

–í—č —É—ą–Ľ–ł,

–ļ–į–ļ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł—ā—Ā—Ź,

–≤ –ľ–ł—Ä –ł–Ĺ–ĺ–Ļ.

–ü—É—Ā—ā–ĺ—ā–į…

–õ–Ķ—ā–ł—ā–Ķ,

–≤ –∑–≤–Ķ–∑–ī—č –≤—Ä–Ķ–∑—č–≤–į—Ź—Ā—Ć.

–Ě–ł —ā–Ķ–Ī–Ķ –į–≤–į–Ĺ—Ā–į,

–Ĺ–ł –Ņ–ł–≤–Ĺ–ĺ–Ļ.

–Ę—Ä–Ķ–∑–≤–ĺ—Ā—ā—Ć.

–Ě–Ķ—ā, –ē—Ā–Ķ–Ĺ–ł–Ĺ,

—ć—ā–ĺ

–Ĺ–Ķ –Ĺ–į—Ā–ľ–Ķ—ą–ļ–į.

–í –≥–ĺ—Ä–Ľ–Ķ

–≥–ĺ—Ä–Ķ –ļ–ĺ–ľ–ĺ–ľ —

–Ĺ–Ķ —Ā–ľ–Ķ—ą–ĺ–ļ.

–í–ł–∂—É —

–≤–∑—Ä–Ķ–∑–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ —Ä—É–ļ–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ–ľ–Ķ—ą–ļ–į–≤,

—Ā–ĺ–Ī—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö

–ļ–ĺ—Ā—ā–Ķ–Ļ

–ļ–į—á–į–Ķ—ā–Ķ –ľ–Ķ—ą–ĺ–ļ.

— –ü—Ä–Ķ–ļ—Ä–į—ā–ł—ā–Ķ!

–Ď—Ä–ĺ—Ā—Ć—ā–Ķ!

–í—č –≤ —Ā–≤–ĺ–Ķ–ľ —É–ľ–Ķ –Ľ–ł?

–Ē–į—ā—Ć,

—á—ā–ĺ–Ī —Č–Ķ–ļ–ł

–∑–į–Ľ–ł–≤–į–Ľ

—Ā–ľ–Ķ—Ä—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ –ľ–Ķ–Ľ?!

–í—č –∂

—ā–į–ļ–ĺ–Ķ

–∑–į–≥–ł–Ī–į—ā—Ć —É–ľ–Ķ–Ľ–ł,

—á—ā–ĺ –ī—Ä—É–≥–ĺ–Ļ

–Ĺ–į —Ā–≤–Ķ—ā–Ķ

–Ĺ–Ķ —É–ľ–Ķ–Ľ.

–ü–ĺ—á–Ķ–ľ—É?

–ó–į—á–Ķ–ľ?

–Ě–Ķ–ī–ĺ—É–ľ–Ķ–Ĺ—Ć–Ķ —Ā–ľ—Ź–Ľ–ĺ.

–ö—Ä–ł—ā–ł–ļ–ł –Ī–ĺ—Ä–ľ–ĺ—á—É—ā:

— –≠—ā–ĺ–ľ—É –≤–ł–Ĺ–į

—ā–ĺ…

–ī–į —Ā–Ķ…

–į –≥–Ľ–į–≤–Ĺ–ĺ–Ķ,

—á—ā–ĺ —Ā–ľ—č—á–ļ–ł –ľ–į–Ľ–ĺ,

–≤ —Ä–Ķ–∑—É–Ľ—Ć—ā–į—ā–Ķ

–ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ł–≤–į –ł –≤–ł–Ĺ–į. —

–Ē–Ķ—Ā–ļ–į—ā—Ć,

–∑–į–ľ–Ķ–Ĺ–ł—ā—Ć –Ī—č –≤–į–ľ

–Ī–ĺ–≥–Ķ–ľ—É

–ļ–Ľ–į—Ā—Ā–ĺ–ľ,

–ļ–Ľ–į—Ā—Ā –≤–Ľ–ł—Ź–Ľ –Ĺ–į –≤–į—Ā,

–ł –Ī—č–Ľ–ĺ –Ī –Ĺ–Ķ –ī–ĺ –ī—Ä–į–ļ.

–Ě—É, –į –ļ–Ľ–į—Ā—Ā-—ā–ĺ

–∂–į–∂–ī—É

–∑–į–Ľ–ł–≤–į–Ķ—ā –ļ–≤–į—Ā–ĺ–ľ?

–ö–Ľ–į—Ā—Ā — –ĺ–Ĺ —ā–ĺ–∂–Ķ

–≤—č–Ņ–ł—ā—Ć –Ĺ–Ķ –ī—É—Ä–į–ļ.

–Ē–Ķ—Ā–ļ–į—ā—Ć,

–ļ –≤–į–ľ –Ņ—Ä–ł—Ā—ā–į–≤–ł—ā—Ć –Ī—č

–ļ–ĺ–≥–ĺ –ł–∑ –Ĺ–į–Ņ–ĺ—Ā—ā–ĺ–≤ —

—Ā—ā–į–Ľ–ł –Ī

—Ā–ĺ–ī–Ķ—Ä–∂–į–Ĺ–ł–Ķ–ľ

–Ņ—Ä–Ķ–ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ĺ–ī–į—Ä—Ď–Ĺ–Ĺ–Ķ–Ļ.

–í—č –Ī—č

–≤ –ī–Ķ–Ĺ—Ć

–Ņ–ł—Ā–į–Ľ–ł

—Ā—ā—Ä–ĺ–ļ –Ņ–ĺ —Ā—ā–ĺ,

—É—ā–ĺ–ľ–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ

–ł –ī–Ľ–ł–Ĺ–Ĺ–ĺ,

–ļ–į–ļ –Ē–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–ł–Ĺ.

–ź –Ņ–ĺ-–ľ–ĺ–Ķ–ľ—É,

–ĺ—Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤–ł—Ā—Ć

—ā–į–ļ–į—Ź –Ī—Ä–Ķ–ī—Ć,

–Ĺ–į —Ā–Ķ–Ī—Ź –Ī—č

—Ä–į–Ĺ—Ć—ą–Ķ –Ĺ–į–Ľ–ĺ–∂–ł–Ľ–ł —Ä—É–ļ–ł.

–õ—É—á—ą–Ķ —É–∂

–ĺ—ā –≤–ĺ–ī–ļ–ł —É–ľ–Ķ—Ä–Ķ—ā—Ć,

—á–Ķ–ľ –ĺ—ā —Ā–ļ—É–ļ–ł!

–Ě–Ķ –ĺ—ā–ļ—Ä–ĺ—é—ā

–Ĺ–į–ľ

–Ņ—Ä–ł—á–ł–Ĺ –Ņ–ĺ—ā–Ķ—Ä–ł

–Ĺ–ł –Ņ–Ķ—ā–Ľ—Ź,

–Ĺ–ł –Ĺ–ĺ–∂–ł–ļ –Ņ–Ķ—Ä–ĺ—á–ł–Ĺ–Ĺ—č–Ļ.

–ú–ĺ–∂–Ķ—ā,

–ĺ–ļ–į–∂–ł—Ā—Ć

—á–Ķ—Ä–Ĺ–ł–Ľ–į –≤ «–ź–Ĺ–≥–Ľ–Ķ—ā–Ķ—Ä–Ķ»,

–≤–Ķ–Ĺ—č

—Ä–Ķ–∑–į—ā—Ć

–Ĺ–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ –Ī –Ņ—Ä–ł—á–ł–Ĺ—č.

–ü–ĺ–ī—Ä–į–∂–į—ā–Ķ–Ľ–ł –ĺ–Ī—Ä–į–ī–ĺ–≤–į–Ľ–ł—Ā—Ć:

–Ī–ł—Ā!

–Ě–į–ī —Ā–ĺ–Ī–ĺ—é

—á—É—ā—Ć –Ĺ–Ķ –≤–∑–≤–ĺ–ī

—Ä–į—Ā–Ņ—Ä–į–≤—É —É—á–ł–Ĺ–ł–Ľ.

–ü–ĺ—á–Ķ–ľ—É –∂–Ķ

—É–≤–Ķ–Ľ–ł—á–ł–≤–į—ā—Ć

—á–ł—Ā–Ľ–ĺ —Ā–į–ľ–ĺ—É–Ī–ł–Ļ—Ā—ā–≤?

–õ—É—á—ą–Ķ

—É–≤–Ķ–Ľ–ł—á—Ć

–ł–∑–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —á–Ķ—Ä–Ĺ–ł–Ľ!

–Ě–į–≤—Ā–Ķ–≥–ī–į

—ā–Ķ–Ņ–Ķ—Ä—Ć

—Ź–∑—č–ļ

–≤ –∑—É–Ī–į—Ö –∑–į—ā–≤–ĺ—Ä–ł—ā—Ā—Ź.

–Ę—Ź–∂–Ķ–Ľ–ĺ

–ł –Ĺ–Ķ—É–ľ–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ

—Ä–į–∑–≤–ĺ–ī–ł—ā—Ć –ľ–ł—Ā—ā–Ķ—Ä–ł–ł.

–£ –Ĺ–į—Ä–ĺ–ī–į,

—É —Ź–∑—č–ļ–ĺ—ā–≤–ĺ—Ä—Ü–į,

—É–ľ–Ķ—Ä

–∑–≤–ĺ–Ĺ–ļ–ł–Ļ

–∑–į–Ī—É–Ľ–ī—č–≥–į –Ņ–ĺ–ī–ľ–į—Ā—ā–Ķ—Ä—Ć–Ķ.

–ė –Ĺ–Ķ—Ā—É—ā

—Ā—ā–ł—Ö–ĺ–≤ –∑–į—É–Ņ–ĺ–ļ–ĺ–Ļ–Ĺ—č–Ļ –Ľ–ĺ–ľ,

—Ā –Ņ—Ä–ĺ—ą–Ľ—č—Ö

—Ā –Ņ–ĺ—Ö–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ

–Ĺ–Ķ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī–Ķ–Ľ–į–≤—ą–ł –Ņ–ĺ—á—ā–ł.

–í —Ö–ĺ–Ľ–ľ

—ā—É–Ņ—č–Ķ —Ä–ł—Ą–ľ—č

–∑–į–≥–ĺ–Ĺ—Ź—ā—Ć –ļ–ĺ–Ľ–ĺ–ľ —

—Ä–į–∑–≤–Ķ —ā–į–ļ

–Ņ–ĺ—ć—ā–į

–Ĺ–į–ī–ĺ –Ī—č –Ņ–ĺ—á—ā–ł—ā—Ć?

–í–į–ľ

–ł –Ņ–į–ľ—Ź—ā–Ĺ–ł–ļ –Ķ—Č–Ķ –Ĺ–Ķ —Ā–Ľ–ł—ā, —

–≥–ī–Ķ –ĺ–Ĺ,

–Ī—Ä–ĺ–Ĺ–∑—č –∑–≤–ĺ–Ĺ,

–ł–Ľ–ł –≥—Ä–į–Ĺ–ł—ā–į –≥—Ä–į–Ĺ—Ć? —

–į –ļ —Ä–Ķ—ą–Ķ—ā–ļ–į–ľ –Ņ–į–ľ—Ź—ā–ł

—É–∂–Ķ

–Ņ–ĺ–Ĺ–į–Ĺ–Ķ—Ā–Ľ–ł

–Ņ–ĺ—Ā–≤—Ź—Č–Ķ–Ĺ–ł–Ļ

–ł –≤–ĺ—Ā–Ņ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–į–Ĺ–ł–Ļ –ī—Ä—Ź–Ĺ—Ć.

–í–į—ą–Ķ –ł–ľ—Ź

–≤ –Ņ–Ľ–į—ā–ĺ—á–ļ–ł —Ä–į—Ā—Ā–ĺ–Ņ–Ľ–Ķ–Ĺ–ĺ,

–≤–į—ą–Ķ —Ā–Ľ–ĺ–≤–ĺ

—Ā–Ľ—é–Ĺ—Ź–≤–ł—ā –°–ĺ–Ī–ł–Ĺ–ĺ–≤

–ł –≤—č–≤–ĺ–ī–ł—ā

–Ņ–ĺ–ī –Ī–Ķ—Ä–Ķ–∑–ļ–ĺ–Ļ –ī–ĺ—Ö–Ľ–ĺ–Ļ —

«–Ě–ł —Ā–Ľ–ĺ–≤–į,

–ĺ –ī—Ä—É-—É–≥ –ľ–ĺ–Ļ,

–Ĺ–ł –≤–∑–ī–ĺ-–ĺ-–ĺ-–ĺ-—Ö–į»

–≠—Ö,

–Ņ–ĺ–≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł—ā—Ć –Ī—č –ł–Ĺ–į—á–Ķ

—Ā —ć—ā–ł–ľ —Ā–į–ľ—č–ľ

—Ā –õ–Ķ–ĺ–Ĺ–ł–ī–ĺ–ľ –õ–ĺ—ć–Ĺ–≥—Ä–ł–Ĺ—č—á–Ķ–ľ!

–í—Ā—ā–į—ā—Ć –Ī—č –∑–ī–Ķ—Ā—Ć

–≥—Ä–Ķ–ľ—Ź—Č–ł–ľ —Ā–ļ–į–Ĺ–ī–į–Ľ–ł—Ā—ā–ĺ–ľ:

— –Ě–Ķ –Ņ–ĺ–∑–≤–ĺ–Ľ—é

–ľ—Ź–ľ–Ľ–ł—ā—Ć —Ā—ā–ł—Ö

–ł –ľ—Ź—ā—Ć! —

–ě–≥–Ľ—É—ą–ł—ā—Ć –Ī—č

–ł—Ö

—ā—Ä–Ķ—Ö–Ņ–į–Ľ—č–ľ —Ā–≤–ł—Ā—ā–ĺ–ľ

–≤ –Ī–į–Ī—É—ą–ļ—É

–ł –≤ –Ī–ĺ–≥–į –ī—É—ą—É –ľ–į—ā—Ć!

–ß—ā–ĺ–Ī—č —Ä–į–∑–Ĺ–Ķ—Ā–Ľ–į—Ā—Ć

–Ī–Ķ–∑–ī–į—Ä–Ĺ–Ķ–Ļ—ą–į—Ź –Ņ–ĺ–≥–į–Ĺ—Ć,

—Ä–į–∑–ī—É–≤–į—Ź

—ā–Ķ–ľ—Ć

–Ņ–ł–ī–∂–į—á–Ĺ—č—Ö –Ņ–į—Ä—É—Ā–ĺ–≤,

—á—ā–ĺ–Ī—č

–≤—Ä–į—Ā—Ā—č–Ņ–Ĺ—É—é

—Ä–į–∑–Ī–Ķ–∂–į–Ľ—Ā—Ź –ö–ĺ–≥–į–Ĺ,

–≤—Ā—ā—Ä–Ķ—á–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö

—É–≤–Ķ—á–į

–Ņ–ł–ļ–į–ľ–ł —É—Ā–ĺ–≤.

–Ē—Ä—Ź–Ĺ—Ć

–Ņ–ĺ–ļ–į —á—ā–ĺ

–ľ–į–Ľ–ĺ –Ņ–ĺ—Ä–Ķ–ī–Ķ–Ľ–į.

–Ē–Ķ–Ľ–į –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —

—ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ņ–ĺ—Ā–Ņ–Ķ–≤–į—ā—Ć.

–Ě–į–ī–ĺ

–∂–ł–∑–Ĺ—Ć

—Ā–Ĺ–į—á–į–Ľ–į –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī–Ķ–Ľ–į—ā—Ć,

–Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī–Ķ–Ľ–į–≤ —

–ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –≤–ĺ—Ā–Ņ–Ķ–≤–į—ā—Ć.

–≠—ā–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź —

—ā—Ä—É–ī–Ĺ–ĺ–≤–į—ā–ĺ –ī–Ľ—Ź –Ņ–Ķ—Ä–į,

–Ĺ–ĺ —Ā–ļ–į–∂–ł—ā–Ķ

–≤—č,

–ļ–į–Ľ–Ķ–ļ–ł –ł –ļ–į–Ľ–Ķ–ļ—ą–ł,

–≥–ī–Ķ,

–ļ–ĺ–≥–ī–į,

–ļ–į–ļ–ĺ–Ļ –≤–Ķ–Ľ–ł–ļ–ł–Ļ –≤—č–Ī–ł—Ä–į–Ľ

–Ņ—É—ā—Ć,

—á—ā–ĺ–Ī—č –Ņ—Ä–ĺ—ā–ĺ–Ņ—ā–į–Ĺ–Ĺ–Ķ–Ļ

–ł –Ľ–Ķ–≥—ą–Ķ?

–°–Ľ–ĺ–≤–ĺ —

–Ņ–ĺ–Ľ–ļ–ĺ–≤–ĺ–ī–Ķ—Ü

—á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ—á—Ć–Ķ–Ļ —Ā–ł–Ľ—č.

–ú–į—Ä—ą!

–ß—ā–ĺ–Ī –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź

—Ā–∑–į–ī–ł

—Ź–ī—Ä–į–ľ–ł —Ä–≤–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć.

–ö —Ā—ā–į—Ä—č–ľ –ī–Ĺ—Ź–ľ

—á—ā–ĺ–Ī –≤–Ķ—ā—Ä–ĺ–ľ

–ĺ—ā–Ĺ–ĺ—Ā–ł–Ľ–ĺ

—ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ

–Ņ—É—ā–į–Ĺ–ł—Ü—É –≤–ĺ–Ľ–ĺ—Ā.

–Ē–Ľ—Ź –≤–Ķ—Ā–Ķ–Ľ–ł—Ź

–Ņ–Ľ–į–Ĺ–Ķ—ā–į –Ĺ–į—ą–į

–ľ–į–Ľ–ĺ –ĺ–Ī–ĺ—Ä—É–ī–ĺ–≤–į–Ĺ–į.

–Ě–į–ī–ĺ

–≤—č—Ä–≤–į—ā—Ć

—Ä–į–ī–ĺ—Ā—ā—Ć

—É –≥—Ä—Ź–ī—É—Č–ł—Ö –ī–Ĺ–Ķ–Ļ.

–í —ć—ā–ĺ–Ļ –∂–ł–∑–Ĺ–ł

–Ņ–ĺ–ľ–Ķ—Ä–Ķ—ā—Ć

–Ĺ–Ķ —ā—Ä—É–ī–Ĺ–ĺ.

–°–ī–Ķ–Ľ–į—ā—Ć –∂–ł–∑–Ĺ—Ć

–∑–Ĺ–į—á–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ —ā—Ä—É–ī–Ĺ–Ķ–Ļ.