You have gone.

Another world’s your

home, they say.

Into space…

You fly now

t’wards your stars’ collision.

Sober!

There, there’s no advance, no

beer as pay.

No, Yesenin,

this is

not me joking.

Throat that

swells with grief is

joy-bereft.

So it’s

clear – you summoned strength to slit your

wrists and then

you hanged

your bone-bag’s angry heft.

“Stop it! Stop it!

Drop it!

Have you lost your senses?”

Is

flood to blanch

ruddy cheeks

with deathly chalk?!

You

contrived to

bend in such a fashion

as would lead

most others to baulk.

Why? Oh, why?

For what?”

Bewilderment has crumpled.

Critics’ gabble babbles:

“Taken by the wine,

yes…

indeed…

the thing is that

his bow was rumpled

by excessive,

bibulous, approach to wine.”

If, in

place of hooligan’s

Bohemia,

class had

ruled the way you thought,

it might have kept you straight.

Class, however,

doesn’t

slake its thirst with kvas, but

drinks its fill and

doesn’t hesitate.

If they’d

found a way to pin

a guard to oversee

you, you’d

have become adept,

churning out the stuff they wanted.

In a

day

you’d’ve scribbled

line on line,

stultifying, long

and breathless,

like Doronin.

Much the better then

to combat first

the drivel by

taking steps to

end its wretched onslaught’s batter –

better to

expire from vodka than

irksome clatter!

They’re not telling

us

the reason. Plaited

noose ended

it; pocket knife, perhaps. But

if there’d

been some ink,

the Angleterre’s fresh linen

mightn’t

have been

horribly thus wetted.

Imitators were delighted: “Bis!” they

cried.

Crowded round your

corpse a mob

that fought to get a sight.

Why encourage

rate of suicides

to go on going up?

Better

to augment

ink’s manufacture – day and night!

Evermore

may tongue

be fenced

behind their toothy gate.

It is wrong

and quite unfitting

how they propagate the lies.

For the people,

for the tongue-loosed waggers,

now has

died a

student-hooligan’s fine clamour.

And they bear

a funerary scrap of dull

verses

of the past

they haven’t bothered to adapt

and

they’ve hammered into

mound their silly rhymes

with a stake.

For surely

bards like this are great?

Still

there’s no monument for you there –

where knells

bronze’s bell,

where stands the granite’s floss?

But already memory’s fret

is laced

with tributes and

dedications

plastered with memorial’s dross.

“Oh, Yesenin,”

splutter they in handkerchiefs,

words of yours are

lisped by Sobinov, who

them belabours

under lifeless birch tree –

“Not a word,

O f-friend, no

n-n-not a whisper.”

Ach,

let’s bring another m-matter

up with Leonid

Lohengrinich, aka Sobinov!

I’ll get up,

for I’m a bloody scrapper:

“Silence! Stop that

chewing up

his verse!”

Stick it up to

them,

you old flute slapper

in the place

where sun’s ray doesn’t shine!

Deck them! Floor them all!

They’re untalented, they’re trash,

puffing up the

dark

with sail-like business suits,

let’s see

Kogan scatter

now in all directions,

maiming all

he meets

with whiskers’ wax-tipped shoots.

Trash

for now has

lessened just a little.

It’s a challenge

keeping up this thing.

Firstly,

life

requires renewing spittle –

when that’s finished

time will come to sing.

It’s an age when

life is difficult for scribes –

but let me know,

you,

behobbled and the sleazy,

where,

and when,

and what great path you ever trod

that

was from outset beaten

and easy.

At the

head the word is

leading human forces.

March!

Let time be

riven

by the cannonball.

May wind

now carry

only tangled

hair to

all the days of old.

For our planet is

not well equipped for

entertainment’s mad diversion.

Now we’ll

have to

wrest the

joy from coming days.

In the life we

have, to die

is easy.

Making it

is much more difficult.

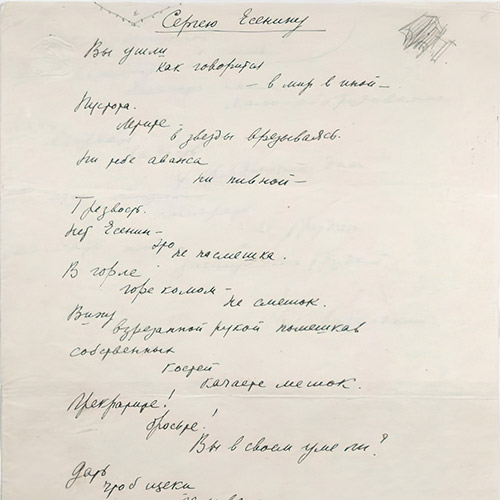

Р’СӢ СғСҲли,

РәР°Рә РіРҫРІРҫСҖРёСӮСҒСҸ,

РІ РјРёСҖ РёРҪРҫР№.

РҹСғСҒСӮРҫСӮР°…

РӣРөСӮРёСӮРө,

РІ Р·РІРөР·РҙСӢ РІСҖРөР·СӢРІР°СҸСҒСҢ.

РқРё СӮРөРұРө аваРҪСҒР°,

РҪРё РҝРёРІРҪРҫР№.

РўСҖРөР·РІРҫСҒСӮСҢ.

РқРөСӮ, Р•СҒРөРҪРёРҪ,

СҚСӮРҫ

РҪРө РҪР°СҒРјРөСҲРәР°.

Р’ РіРҫСҖР»Рө

РіРҫСҖРө РәРҫРјРҫРј —

РҪРө СҒРјРөСҲРҫРә.

Р’РёР¶Сғ —

РІР·СҖРөР·Р°РҪРҪРҫР№ СҖСғРәРҫР№ РҝРҫРјРөСҲРәав,

СҒРҫРұСҒСӮРІРөРҪРҪСӢС…

РәРҫСҒСӮРөР№

РәР°СҮР°РөСӮРө РјРөСҲРҫРә.

— РҹСҖРөРәСҖР°СӮРёСӮРө!

Р‘СҖРҫСҒСҢСӮРө!

Р’СӢ РІ СҒРІРҫРөРј СғРјРө ли?

ДаСӮСҢ,

СҮСӮРҫРұ СүРөРәРё

заливал

СҒРјРөСҖСӮРөР»СҢРҪСӢР№ РјРөР»?!

Р’СӢ Р¶

СӮР°РәРҫРө

загиРұР°СӮСҢ СғРјРөли,

СҮСӮРҫ РҙСҖСғРіРҫР№

РҪР° СҒРІРөСӮРө

РҪРө СғРјРөР».

РҹРҫСҮРөРјСғ?

Р—Р°СҮРөРј?

РқРөРҙРҫСғРјРөРҪСҢРө СҒРјСҸР»Рҫ.

РҡСҖРёСӮРёРәРё РұРҫСҖРјРҫСҮСғСӮ:

— РӯСӮРҫРјСғ РІРёРҪР°

СӮРҫ…

РҙР° СҒРө…

Р° главРҪРҫРө,

СҮСӮРҫ СҒРјСӢСҮРәРё малРҫ,

РІ СҖРөР·СғР»СҢСӮР°СӮРө

РјРҪРҫРіРҫ РҝРёРІР° Рё РІРёРҪР°. —

Р”РөСҒРәР°СӮСҢ,

замРөРҪРёСӮСҢ РұСӢ вам

РұРҫРіРөРјСғ

РәлаСҒСҒРҫРј,

РәлаСҒСҒ влиСҸР» РҪР° РІР°СҒ,

Рё РұСӢР»Рҫ Рұ РҪРө РҙРҫ РҙСҖР°Рә.

РқСғ, Р° РәлаСҒСҒ-СӮРҫ

жажРҙСғ

заливаРөСӮ РәРІР°СҒРҫРј?

РҡлаСҒСҒ — РҫРҪ СӮРҫР¶Рө

РІСӢРҝРёСӮСҢ РҪРө РҙСғСҖР°Рә.

Р”РөСҒРәР°СӮСҢ,

Рә вам РҝСҖРёСҒСӮавиСӮСҢ РұСӢ

РәРҫРіРҫ РёР· РҪР°РҝРҫСҒСӮРҫРІ —

СҒСӮали Рұ

СҒРҫРҙРөСҖжаРҪРёРөРј

РҝСҖРөРјРҪРҫРіРҫ РҫРҙР°СҖС‘РҪРҪРөР№.

Р’СӢ РұСӢ

РІ РҙРөРҪСҢ

РҝРёСҒали

СҒСӮСҖРҫРә РҝРҫ СҒСӮРҫ,

СғСӮРҫРјРёСӮРөР»СҢРҪРҫ

Рё РҙлиРҪРҪРҫ,

РәР°Рә Р”РҫСҖРҫРҪРёРҪ.

Рҗ РҝРҫ-РјРҫРөРјСғ,

РҫСҒСғСүРөСҒСӮРІРёСҒСҢ

СӮР°РәР°СҸ РұСҖРөРҙСҢ,

РҪР° СҒРөРұСҸ РұСӢ

СҖР°РҪСҢСҲРө РҪалРҫжили СҖСғРәРё.

РӣСғСҮСҲРө СғР¶

РҫСӮ РІРҫРҙРәРё СғРјРөСҖРөСӮСҢ,

СҮРөРј РҫСӮ СҒРәСғРәРё!

РқРө РҫСӮРәСҖРҫСҺСӮ

РҪам

РҝСҖРёСҮРёРҪ РҝРҫСӮРөСҖРё

РҪРё РҝРөСӮР»СҸ,

РҪРё РҪРҫжиРә РҝРөСҖРҫСҮРёРҪРҪСӢР№.

РңРҫР¶РөСӮ,

РҫРәажиСҒСҢ

СҮРөСҖРҪила РІ «РҗРҪРіР»РөСӮРөСҖРө»,

РІРөРҪСӢ

СҖРөР·Р°СӮСҢ

РҪРө РұСӢР»Рҫ Рұ РҝСҖРёСҮРёРҪСӢ.

РҹРҫРҙСҖажаСӮРөли РҫРұСҖР°РҙРҫвалиСҒСҢ:

РұРёСҒ!

РқР°Рҙ СҒРҫРұРҫСҺ

СҮСғСӮСҢ РҪРө РІР·РІРҫРҙ

СҖР°СҒРҝСҖавСғ СғСҮРёРҪРёР».

РҹРҫСҮРөРјСғ Р¶Рө

СғРІРөлиСҮРёРІР°СӮСҢ

СҮРёСҒР»Рҫ СҒамРҫСғРұРёР№СҒСӮРІ?

РӣСғСҮСҲРө

СғРІРөлиСҮСҢ

РёР·РіРҫСӮРҫРІР»РөРҪРёРө СҮРөСҖРҪРёР»!

РқавСҒРөРіРҙР°

СӮРөРҝРөСҖСҢ

СҸР·СӢРә

РІ Р·СғРұах Р·Р°СӮРІРҫСҖРёСӮСҒСҸ.

РўСҸР¶РөР»Рҫ

Рё РҪРөСғРјРөСҒСӮРҪРҫ

СҖазвРҫРҙРёСӮСҢ РјРёСҒСӮРөСҖРёРё.

РЈ РҪР°СҖРҫРҙР°,

Сғ СҸР·СӢРәРҫСӮРІРҫСҖСҶР°,

СғРјРөСҖ

Р·РІРҫРҪРәРёР№

Р·Р°РұСғР»РҙСӢРіР° РҝРҫРҙРјР°СҒСӮРөСҖСҢРө.

Рҳ РҪРөСҒСғСӮ

СҒСӮРёС…РҫРІ Р·Р°СғРҝРҫРәРҫР№РҪСӢР№ Р»РҫРј,

СҒ РҝСҖРҫСҲР»СӢС…

СҒ РҝРҫС…РҫСҖРҫРҪ

РҪРө РҝРөСҖРөРҙРөлавСҲРё РҝРҫСҮСӮРё.

Р’ С…Рҫлм

СӮСғРҝСӢРө СҖифмСӢ

загРҫРҪСҸСӮСҢ РәРҫР»РҫРј —

СҖазвРө СӮР°Рә

РҝРҫСҚСӮР°

РҪР°РҙРҫ РұСӢ РҝРҫСҮСӮРёСӮСҢ?

Вам

Рё РҝамСҸСӮРҪРёРә РөСүРө РҪРө СҒлиСӮ, —

РіРҙРө РҫРҪ,

РұСҖРҫРҪР·СӢ Р·РІРҫРҪ,

или РіСҖР°РҪРёСӮР° РіСҖР°РҪСҢ? —

Р° Рә СҖРөСҲРөСӮРәам РҝамСҸСӮРё

СғР¶Рө

РҝРҫРҪР°РҪРөСҒли

РҝРҫСҒРІСҸСүРөРҪРёР№

Рё РІРҫСҒРҝРҫРјРёРҪР°РҪРёР№ РҙСҖСҸРҪСҢ.

Р’Р°СҲРө РёРјСҸ

РІ РҝлаСӮРҫСҮРәРё СҖР°СҒСҒРҫРҝР»РөРҪРҫ,

РІР°СҲРө СҒР»РҫРІРҫ

СҒР»СҺРҪСҸРІРёСӮ РЎРҫРұРёРҪРҫРІ

Рё РІСӢРІРҫРҙРёСӮ

РҝРҫРҙ РұРөСҖРөР·РәРҫР№ РҙРҫС…Р»РҫР№ —

«РқРё СҒР»РҫРІР°,

Рҫ РҙСҖСғ-СғРі РјРҫР№,

РҪРё РІР·РҙРҫ-Рҫ-Рҫ-Рҫ-С…Р°»

РӯС…,

РҝРҫРіРҫРІРҫСҖРёСӮСҢ РұСӢ РёРҪР°СҮРө

СҒ СҚСӮРёРј СҒамСӢРј

СҒ РӣРөРҫРҪРёРҙРҫРј РӣРҫСҚРҪРіСҖРёРҪСӢСҮРөРј!

Р’СҒСӮР°СӮСҢ РұСӢ Р·РҙРөСҒСҢ

РіСҖРөРјСҸСүРёРј СҒРәР°РҪРҙалиСҒСӮРҫРј:

— РқРө РҝРҫР·РІРҫР»СҺ

РјСҸмлиСӮСҢ СҒСӮРёС…

Рё РјСҸСӮСҢ! —

РһРіР»СғСҲРёСӮСҢ РұСӢ

РёС…

СӮСҖРөС…РҝалСӢРј СҒРІРёСҒСӮРҫРј

РІ РұР°РұСғСҲРәСғ

Рё РІ РұРҫРіР° РҙСғСҲСғ РјР°СӮСҢ!

Р§СӮРҫРұСӢ СҖазРҪРөСҒлаСҒСҢ

РұРөР·РҙР°СҖРҪРөР№СҲР°СҸ РҝРҫРіР°РҪСҢ,

СҖазРҙСғРІР°СҸ

СӮРөРјСҢ

РҝРёРҙжаСҮРҪСӢС… РҝР°СҖСғСҒРҫРІ,

СҮСӮРҫРұСӢ

РІСҖР°СҒСҒСӢРҝРҪСғСҺ

СҖазРұРөжалСҒСҸ РҡРҫРіР°РҪ,

РІСҒСӮСҖРөСҮРөРҪРҪСӢС…

СғРІРөСҮР°

РҝРёРәами СғСҒРҫРІ.

Р”СҖСҸРҪСҢ

РҝРҫРәР° СҮСӮРҫ

малРҫ РҝРҫСҖРөРҙРөла.

Р”Рөла РјРҪРҫРіРҫ —

СӮРҫР»СҢРәРҫ РҝРҫСҒРҝРөРІР°СӮСҢ.

РқР°РҙРҫ

жизРҪСҢ

СҒРҪР°СҮала РҝРөСҖРөРҙРөлаСӮСҢ,

РҝРөСҖРөРҙРөлав —

РјРҫР¶РҪРҫ РІРҫСҒРҝРөРІР°СӮСҢ.

РӯСӮРҫ РІСҖРөРјСҸ —

СӮСҖСғРҙРҪРҫРІР°СӮРҫ РҙР»СҸ РҝРөСҖР°,

РҪРҫ СҒРәажиСӮРө

РІСӢ,

РәалРөРәРё Рё РәалРөРәСҲРё,

РіРҙРө,

РәРҫРіРҙР°,

РәР°РәРҫР№ РІРөлиРәРёР№ РІСӢРұРёСҖал

РҝСғСӮСҢ,

СҮСӮРҫРұСӢ РҝСҖРҫСӮРҫРҝСӮР°РҪРҪРөР№

Рё Р»РөРіСҲРө?

РЎР»РҫРІРҫ —

РҝРҫР»РәРҫРІРҫРҙРөСҶ

СҮРөР»РҫРІРөСҮСҢРөР№ СҒРёР»СӢ.

РңР°СҖСҲ!

Р§СӮРҫРұ РІСҖРөРјСҸ

СҒР·Р°РҙРё

СҸРҙСҖами СҖвалРҫСҒСҢ.

Рҡ СҒСӮР°СҖСӢРј РҙРҪСҸРј

СҮСӮРҫРұ РІРөСӮСҖРҫРј

РҫСӮРҪРҫСҒРёР»Рҫ

СӮРҫР»СҢРәРҫ

РҝСғСӮР°РҪРёСҶСғ РІРҫР»РҫСҒ.

ДлСҸ РІРөСҒРөлиСҸ

РҝлаРҪРөСӮР° РҪР°СҲР°

малРҫ РҫРұРҫСҖСғРҙРҫРІР°РҪР°.

РқР°РҙРҫ

РІСӢСҖРІР°СӮСҢ

СҖР°РҙРҫСҒСӮСҢ

Сғ РіСҖСҸРҙСғСүРёС… РҙРҪРөР№.

Р’ СҚСӮРҫР№ жизРҪРё

РҝРҫРјРөСҖРөСӮСҢ

РҪРө СӮСҖСғРҙРҪРҫ.

РЎРҙРөлаСӮСҢ жизРҪСҢ

Р·РҪР°СҮРёСӮРөР»СҢРҪРҫ СӮСҖСғРҙРҪРөР№.