In dreadful world of grim oppressor

You, midnight burials’ gruesome friend,

In suicide’s strict lofty dresser

The telephone tells of the end.

The asphalt blackened lakes are pitted

As angry horse hooves clatter by,

Comes soon the sun; then soon emitted

Will be the senseless ashen cry.

And oak Valhalla there presided

In deep indulgent restful sleep;

And fate was told, the night decided,

When telephone began to leap.

The heavy curtains’ draft the atmosphere was thinning

The light was draining from the Theatre Square.

A ring – again the spheres are spinning:

Decision’s made to end it there.

So how to flee reverberation,

And how escape its dreaded weight?

Be still, accursed bell’s vibration!

I’m sorry! Seabed’s blooms elate!

Its birdsong voice with all is clashing,

It sends to sleep, its mournful drone.

You are salvation, lightning’s flashing.

It’s suicide – the telephone.

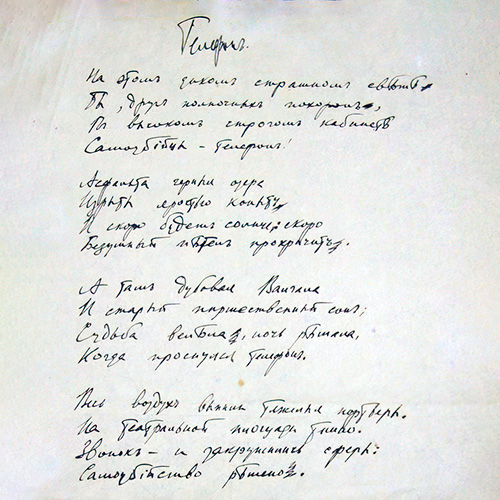

На этом диком страшном свете

Ты, друг полночных похорон,

В высоком строгом кабинете

Самоубийцы — телефон!

Асфальта чёрные озёра

Изрыты яростью копыт,

И скоро будет солнце — скоро

Безумный пе́тел прокричит.

А там дубовая Валга́лла

И старый пиршественный сон:

Судьба велела, ночь решала,

Когда проснулся телефон.

Весь воздух выпили тяжёлые портьеры,

На театральной площади темно.

Звонок — и закружились сферы:

Самоубийство решено.

Куда бежать от жизни гулкой,

От этой каменной уйти?

Молчи, проклятая шкатулка!

На дне морском цветёт: прости!

И только голос, голос-птица

Летит на пиршественный сон.

Ты — избавленье и зарница

Самоубийства — телефон!