The poet can’t be too sad

Or, worse still, too sly.

For general understanding,

The poet must be open wide.

The footlights in front of him,

Bare and bright, deathly;

The cold blaze of limelight

Branding his face.

But every reader is a secret,

A buried treasure, of sorts —

Even the last to come,

And remaining a lifelong mute.

There’s the one nature keeps from us

Whenever she feels like it;

There’s the one who weeps helplessly

At the prearranged hour.

And there (darkness,

shadows, chilly air) —

And there — the unknown eyes

That speak to me till dawn.

About some things they rebuke me,

About others they agree.

And so it goes, like a silent confession,

The flow of our warm exchange.

Life on earth is short,

Our given sphere constricted,

But the poet’s unknown friend

Is constant and eternal.

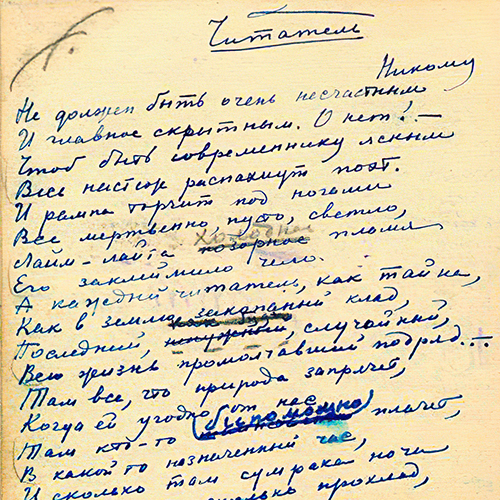

Не должен быть очень несчастным

И, главное, скрытным. О, нет! —

Чтоб быть современнику ясным,

Весь настежь распахнут поэт.

И рампа торчит под ногами,

Всё мертвенно, пусто, светло,

Лайм-лайта[1] позорное пламя

Его заклеймило чело.

А каждый читатель как тайна,

Как в землю закопанный клад,

Пусть самый последний, случайный,

Всю жизнь промолчавший подряд.

Там всё, что природа запрячет,

Когда ей угодно, от нас.

Там кто-то безпомощно плачет

В какой-то назначенный час.

И сколько там сумрака но́чи,

И тени, и сколько прохлад,

Там те незнакомые очи

До света со мной говорят,

За что-то меня упрекают

И в чём-то согласны со мной…

Так исповедь льётся немая,

Беседы блаженнейший зной.

Наш век на земле быстротечен

И тесен назначенный круг,

А он неизменен и вечен —

Поэта неведомый друг.